Fotografieren lernen: 9 einfache Tipps für Anfänger

Stell dir vor, du stehst vor einer atemberaubenden Landschaft. Die Sonne geht unter und die Welt um dich herum ist in ein goldenes Licht getaucht. Du zückst deine Kamera, aber irgendwie... naja, das Foto wird einfach nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Kennst du das Gefühl?

Damit du in Zukunft atemberaubende Fotos mit nach Hause bringst, habe ich diesen umfassenden Guide zum Thema "Fotografieren lernen für Anfänger" erstellt. Ich führe dich Schritt für Schritt durch die faszinierende Welt der Fotografie.

Hi! Wir sind Biggi & Flo

Wir nehmen dich als Reisejournalisten mit zu den schönsten Orten der Welt!

Werbehinweis: Alle mit einem * markierten Links sind Werbelinks.

1. Die richtige Kamera für Anfänger

Du stehst vor der Qual der Wahl: Spiegelreflexkamera (DSLR) oder spiegellose Systemkamera (DSLM)? Was ist der Unterschied und welche Kamera ist besser für dich geeignet zum Fotografieren lernen? Ich mache es kurz: Heute würde dir ich immer zur Systemkamera (DSLM) raten.

DSLMs sind leichter und kompakter als DSRLs. Statt eines optischen Suchers haben sie einen elektronischen Sucher (oder einfach nur das Display). Das macht DSLMs ideal für unterwegs. Aber Achtung: Die Auswahl, besonders an gebrauchten Objektiven, ist geringer als bei der DSLR.

Mit einer DSLM ist es dank der zusätzlichen Anzeigen im Sucher/ auf dem Display auch deutlich einfacher, Fotografieren zu lernen. Außerdem wird die DSLR wird in wenigen Jahren vom Markt verschwinden ( zumindest als Neuware).

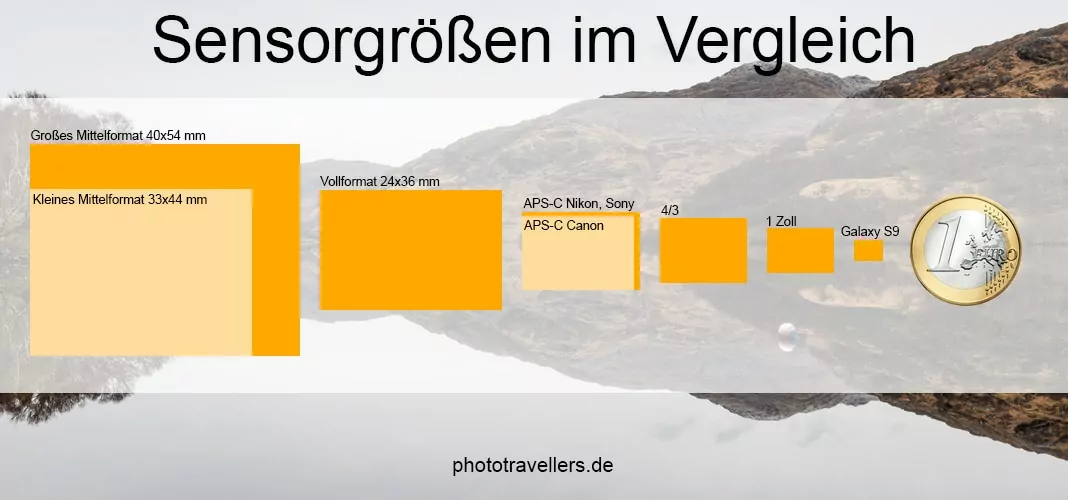

Der Kamera-Sensor

Kommen wir zur Wahl des richtigen Kamerasensors: Vollformat, APS-C oder MFT (Micro Four Thirds; 4/3). Für Hobbyfotografen und alle, die eine leichte und kompakte Kamera bevorzugen, ist das MFT-System oder der APS-C-Sensor eine ausgezeichnete Option.

Wenn du professionelle Porträts oder Landschaftsfotos machen möchtest, ist eine Vollformatkamera die beste Wahl. Vollformatkameras und -objektive sind aber deutlich teurer und klobiger als ihre APS-C-Pendants.

Letztendlich hängt die Wahl zwischen Vollformat und APS-C von deinen persönlichen Bedürfnissen, deinem Budget und deinem fotografischen Vorhaben ab. Beide Sensortypen haben ihre Stärken und Schwächen, und die „beste“ Wahl ist die, die am besten zu dir passt.

Hier findest du übrigens eine Übersicht über die besten Kameras.

Kompaktkameras: Ja oder Nein?

Kompaktkameras – ein Relikt aus der Vergangenheit oder immer noch eine gute Option für Fotografie-Begeisterte? Kompaktkameras sind kompakt und leicht. Sie passen in jede Tasche und sind der perfekte Begleiter für spontane Ausflüge oder Städtetrips. Kein Objektivwechsel, kein schweres Gepäck – einfach aus der Tasche ziehen und fotografieren!

Kompaktkameras haben natürlich auch ihre Grenzen. Die Bildqualität kann nicht mit einer DSLR oder einer spiegellosen Kamera mithalten, und die Einstellungsmöglichkeiten sind oft begrenzt. Das heißt, du hast weniger kreative Kontrolle über deine Fotos.

Wenn du eine einfache, unkomplizierte Kamera für Schnappschüsse suchst, ist die Antwort definitiv Ja. Wenn du aber Wert auf hohe Bildqualität und kreative Freiheit legst, solltest du zu einer Kamera mit Wechselobjektiv greifen.

2. Die richtigen Objektive

Was ich Anfängern immer wieder sage: nicht die Kamera ist entscheidend für gute Fotos, sondern (neben dem fotografischen Blick) das Objektiv. Es gibt völlig verschiedene Typen von Objektiven, und jedes hat seine Stärken und Schwächen.

Gute Objektive sind leider teuer – und je besser ein Objektiv, desto teurer. Daher solltest du dir genau überlegen, was du fotografieren willst, bevor du viel Geld ausgibst. Willst du Menschen, Tiere, Landschaften oder Architektur fotografieren? Für jeden Einsatzzweck musst du in verschiedene Objektive investieren.

Für die Landschaftsfotografie sind Weitwinkelobjektive die erste Wahl. Für Porträts ist ein Objektiv mit einer mittleren bis langen Brennweite ideal. Außerdem liefern hier Festbrennweiten bessere Ergebnisse als Zoom-Objektive. Die Makrofotografie, also extreme Nahaufnahmen, erfordert ein spezielles Makro-Objektiv. Und wenn du auf Safari gehst oder Sportfotos machen willst, ist ein Teleobjektiv unverzichtbar.

Für die Alltagsfotografie oder wenn du einfach flexibel sein willst, ist ein Zoom-Objektiv mit einer Brennweite von etwa 24-70 mm (Vollbildformat) oft die beste Wahl.

3. Das Belichtungsdreieck mit ISO, Blende und Verschlusszeit verstehen

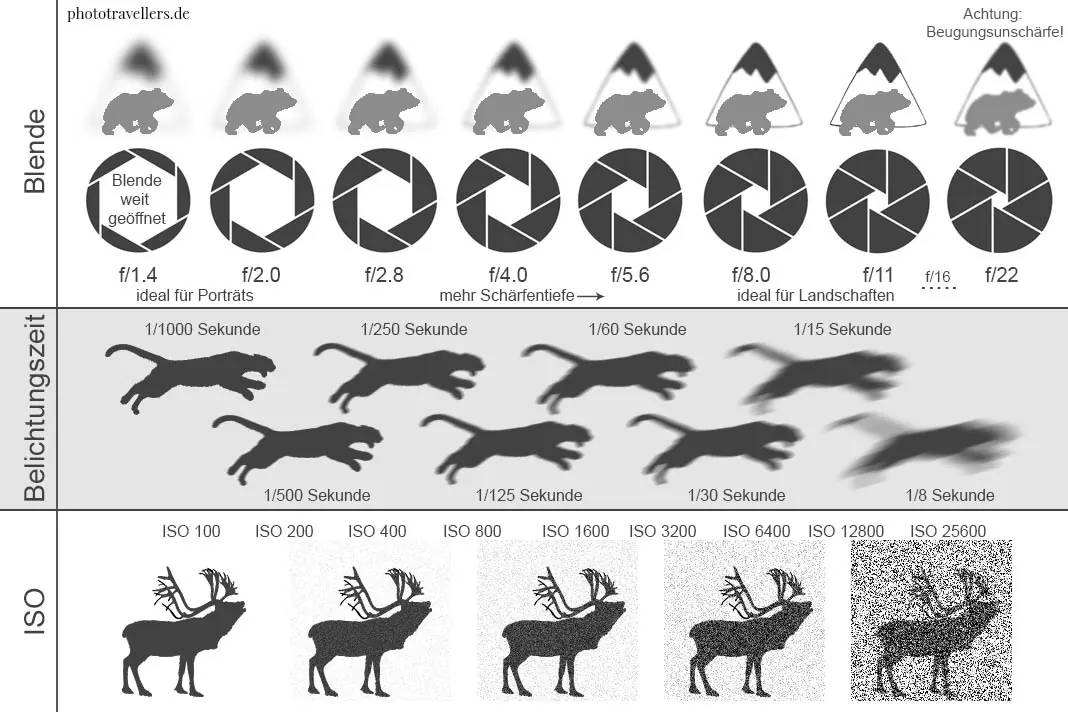

Anfängern lege ich immer das Belichtungsdreieck ans Herz. Die Elemente Blende, Verschlusszeit und ISO arbeiten Hand in Hand, um das perfekte Foto zu erschaffen.

Die Blende steuert, wie viel Licht durch das Objektiv auf den Kamerasensor fällt. Die Verschlusszeit bestimmt, wie lange der Sensor belichtet wird. Und der ISO-Wert regelt die Lichtempfindlichkeit des Sensors. Veränderst du einen dieser drei Werte, hat das immer Einfluss auf die anderen zwei Werte.

ISO, Blende und Verschlusszeit

Fangen wir mit der Blende (f) an. Sie ist wie die Pupille deines Auges und regelt, wie viel Licht durch das Objektiv auf den Sensor deiner Kamera trifft. Eine weit geöffnete Blende (kleiner Blendenwert f) lässt viel Licht rein, ideal für dunkle Umgebungen. Eine weit geschlossene Blende (großer Blendenwert f) dagegen ist perfekt, wenn es richtig hell ist. Mit der Blende steuerst du außerdem die Schärfentiefe (dazu gleich mehr).

Die Verschlusszeit ist der Zeitraum, in dem der Sensor belichtet wird. Eine kurze Verschlusszeit friert Bewegungen ein, während eine lange Verschlusszeit für diese coolen, verschwommenen Effekte sorgt.

Last but not least: Der ISO-Wert bestimmt, wie empfindlich der Sensor auf das einfallende Licht reagiert. Eine hohe ISO ist super für schwach beleuchtete Szenen, kann aber auch zu Bildrauschen führen.

Diese drei Elemente sind das Herzstück deiner Kameraeinstellungen. Sie richtig zu kombinieren, ist der Schlüssel zu Fotos, die ins Auge springen.

4. Manueller Modus: die volle kreative Kontrolle

Der Automatikmodus deiner Kamera ist super bequem, keine Frage. Im Automatikmodus entscheidet die Kamera für dich. Sie wählt je nach Situation Blende, Verschlusszeit und ISO. Das Ergebnis ist oft „gut genug“. Aber was, wenn du mehr willst? Was, wenn du ein Bild mit einer butterweichen Hintergrundunschärfe oder einer dramatischen Langzeitbelichtung erschaffen willst? Da stößt der Automatikmodus an seine Grenzen.

Um das volle Potenzial deiner Kamera ausschöpfen willst, führt kein Weg am manuellen Modus (M) vorbei. Im manuellen Modus hast du die volle Kontrolle über alle Einstellungen deiner Kamera, von der Blende über die Verschlusszeit bis hin zur ISO-Empfindlichkeit.

Natürlich erfordert der manuelle Modus ein gewisses Maß an technischem Verständnis. Du musst wissen, wie sich die verschiedenen Einstellungen auf das Endergebnis auswirken. Aber keine Sorge, mit ein bisschen Übung geht das schnell in Fleisch und Blut über.

Der Schlüssel zum Erfolg im manuellen Modus ist das Verständnis für das Belichtungsdreieck, also das Zusammenspiel von Blende, Verschlusszeit und ISO. Sobald du das drauf hast, sind deinen kreativen Möglichkeiten kaum noch Grenzen gesetzt.

Der Wechsel zum manuellen Modus oder zumindest zu halbautomatischen Modi wie Blenden- oder Zeitautomatik gibt dir die Kontrolle zurück. Du entscheidest, wie das Foto aussehen soll, und kannst deine kreative Vision ohne Kompromisse umsetzen. Es ermöglicht dir auch, besser auf unterschiedliche Lichtverhältnisse zu reagieren und komplexere Kompositionen zu meistern.

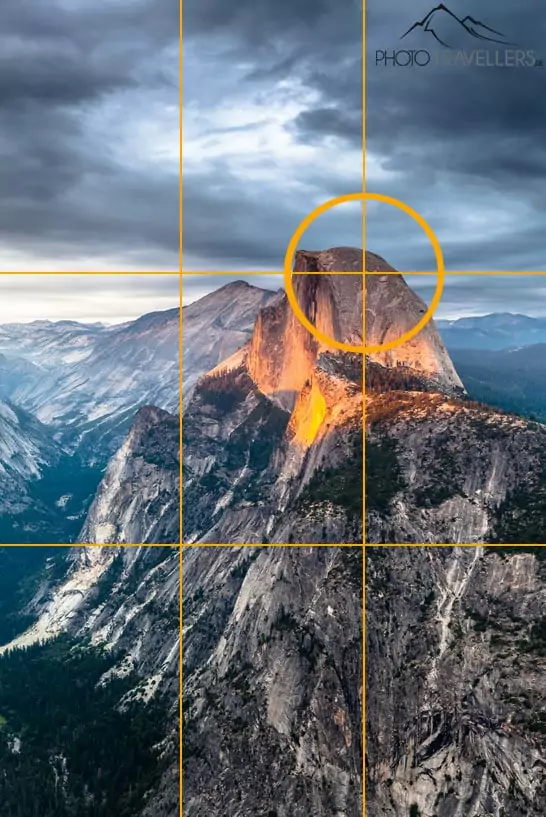

5. Die Drittel-Regel

Ein weiter wichtiger Aspekt beim Fotografieren lernen ist die Bildkomposition – und hier allen voran die Drittel-Regel. Stell dir vor, dein Bild ist durch zwei vertikale und zwei horizontale Linien in neun gleiche Teile unterteilt. Das Ziel ist es, die wichtigsten Elemente deines Fotos entlang dieser Linien oder an ihren Schnittpunkten zu platzieren.

Die Drittel-Regel eignet sich hervorragend für alle Arten von Motiven, von Landschaften bis hin zu Porträts. Bei einem Sonnenuntergang zum Beispiel könntest du den Horizont entlang der unteren Drittellinie platzieren und die Sonne an einem der Schnittpunkte. Bei einem Porträt könnte das Auge der Person an einem dieser magischen Schnittpunkte liegen.

Aber denk daran, Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden! Die Drittel-Regel ist wichtig, aber sie ist nicht in Stein gemeißelt. Fühl dich frei, zu experimentieren und deinen eigenen Stil zu finden.

6. Licht und Schatten

In der Fotografie sind Licht und Schatten untrennbar miteinander verbunden.

Besonders schöne Fotos entstehen zur Goldenen Stunde. Die Goldene Stunde ist die Zeit kurz nach Sonnenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang, in der das Licht besonders weich und warm und die Schatten lang sind. Besonders für Landschaftsfotos ist die Goldene Stunde ideal.

Und hast du schon mal von der Blauen Stunde gehört? Die Blaue Stunde tritt kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang auf, wenn der Himmel in ein tiefes, sattes Blau getaucht ist. In dieser Zeit ist das Licht besonders weich und gleichmäßig.

Und was ist mit dem Mittagslicht? Da muss ich dich enttäuschen: Grelles Tageslicht ist in den meisten Fällen nicht geeignet, um tolle Bilder zu schießen.

7. Fokus: So bringst du deine Fotos auf den Punkt

Du hast die perfekte Szene, das perfekte Licht und die perfekte Komposition. Aber wenn der Fokus nicht sitzt, ist alles umsonst.

Der Autofokus ist der König der Bequemlichkeit. Ein Druck auf den Auslöser und – voilà – dein Motiv ist scharf. Du solltest aber immer die Kontrolle über den Fokus behalten.

Mein Tipp: In den meisten Situationen arbeite ich mit einem einzelnen, sehr kleinen Fokusfeld, das ich je nach Motiv nach meinen Bedürfnissen verschiebe.

Moderne Kameras bieten ausgefeilte Autofokus-Systeme mit Gesichts- und Augenerkennung, die die Arbeit noch einfacher machen. Moderne DSLMs bieten außerdem die Möglichkeit, fast jeden Bereich eines Bildes anzufokussieren.

Bei Dunkelheit kann es außerdem erforderlich sein, dein Motiv mit dem manuellen Fokus scharf zu stellen. Es lohnt sich, das hin und wieder ein wenig zu üben.

Tipp: In der Makrofotografie musst du die Technik des Fokus-Stackings anwenden. Dabei werden mehrere Bilder mit unterschiedlichen Fokuspunkten aufgenommen und später in der Bildbearbeitung zu einem einzigen, durchgehend scharfen Bild zusammengefügt.

8. Das Spiel mit der Schärfentiefe

Schärfentiefe (oft auch Tiefenschärfe, was aber streng genommen falsch ist) ist eines dieser Worte in der Fotografie, das Anfänger oft verwirrt. Die Schärfentiefe meint den Bereich im Foto, der scharf abgebildet ist.

Ein Bild mit geringer Schärfentiefe, etwa ein Porträt, hat einen sehr begrenzten Fokusbereich, wodurch der Hintergrund (und oft auch der Vordergrund) unscharf wird. Bei einer großen Schärfentiefe hingegen sind sowohl das Motiv als auch der Hintergrund scharf.

Die Blende ist der Schlüssel zur Kontrolle der Schärfentiefe. Eine kleine Blendenzahl (z.B. f/1.8) erzeugt eine geringe Schärfentiefe , während eine große Blendenzahl (z.B. f/11) eine hohe Schärfentiefe erzeugt. Wählst du aber einen zu hohen Blendenwert (etwa f/22), kommt die Beugungsunschärfe ins Spiel, die dein Foto tatsächlich wieder unschärfer wirken lässt.

In der Porträtfotografie solltest du eine weit geöffnete Blende (kleiner Blendenwert f) nutzen, um dein Motiv vom Hintergrund freizustellen.

In der Landschaftsfotografie verwendest du indes eine relativ weit geschlossene Blende (großer Blendenwert f), um sowohl den Vorder- als auch den Hintergrund scharf abzubilden.

9. Bildbearbeitung

Klick! Du hast das perfekte Foto geschossen. Aber halt, bevor du das Foto der Welt präsentierst, gibt es noch einen wichtigen Schritt: die Bildbearbeitung. Ob Farbkorrektur, Schärfung oder das Entfernen störender Elemente – die Möglichkeiten sind endlos.

In der digitalen Dunkelkammer kannst du deinem Foto den letzten Schliff verpassen, Fehler korrigieren und kreative Akzente setzen. Aber wie fängst du an und welche Tools sind die besten für den Job?

Um bei der Bildbearbeitung alle Zepter in der Hand zu halten, solltest du im Raw-Format fotografieren. Anders als Fotos im Jpg-Format kannst du Raw-Dateien nach Belieben nachbearbeiten. Tipp: Ich nehme Bilder als Jpg und Raw auf. Manchmal ist das viel kleinere Jpg-Format praktischer – etwa für die Voransicht auf dem Computer oder um das Bild mal schnell per Whatsapp an Freunde zu schicken.

Grundlegende Bearbeitungsschritte

- Farbkorrektur: Stelle sicher, dass die Farben in deinem Foto natürlich und lebendig aussehen.

- Weißabgleich: Korrigiere eventuelle Farbstiche, die durch falsche Weißabgleich-Einstellungen entstanden sind.

- Belichtung und Kontrast: Spiele mit Licht und Schatten, um die Stimmung deines Fotos zu beeinflussen.

- Schärfung: Ein wenig Schärfung kann Wunder wirken, aber übertreibe es nicht!

- Rauschreduzierung: Entferne störendes Bildrauschen, besonders bei Fotos, die bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen wurden.

Software für die Bildbearbeitung

- Adobe Photoshop: Der Goldstandard in der professionellen Bildbearbeitung

- Adobe Lightroom: Ideal für die Bearbeitung von RAW-Dateien und die Verwaltung deiner Foto-Bibliothek

- GIMP: Eine kostenlose Alternative zu Photoshop

- Snapseed: Eine leistungsstarke App für die mobile Bildbearbeitung

Fotografieren lernen ist gar nicht so schwer

Du siehst: Fotografieren lernen ist also gar nicht so schwer, wie du denkst.

Halte dich an meine Tipps und du machst sofort bessere Fotos. Du brauchst keine teure Ausrüstung oder viel Erfahrung. Alles, was du brauchst, ist ein wenig Spaß am Experimentieren und ein offenes Auge für schöne Motive.

Wenn du noch mehr lernen möchtest, empfehle ich dir unseren Online-Fotokurs, in dem ich dir in wenigen Wochen alles beibringe, was du über die Fotografie wissen musst. Von den Grundlagen über die Kameratechnik bis hin zur Bildbearbeitung lernst du alles Schritt für Schritt anhand von praktischen Übungen und Beispielen.

Oder schau dir unsere anderen Artikel zum Thema Fotografie an, in denen wir dir viele weitere Tipps und Tricks verraten. Zum Beispiel:

- Die besten Tipps für die Porträtfotografie

- Die besten Tipps für die Landschaftsfotografie

Ich hoffe, dass dir mein Artikel gefallen hat und dass du viel Spaß beim Fotografieren hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, hinterlasse gerne einen Kommentar.

Ich weiss, ich bin ein bisschen spät dran.

Die Menge des Lichts, das auf sen Sensor fällt hängt nur von Belichtungszeit und Blende ab, der ISO verstärkt nur.

Kann man die Verstärkung auch bei der Bildbearbeitung machen?

Wenn ja: rauscht es dann weniger ober ist das egal?

Hallo,

bei der Nachbearbeitung kannst du die Belichtungszeit anpassen – kürzer oder länger. Im RAW-Format hast du sogar einen sehr großen

Spielraum ohne nennenswerte Qualitätsverluste.

Viele Grüße

Florian

Hallo Biggi und Flo,

das ist wirklich eine tolle und fundierte Einführung und Anleitung und viele beeindruckende praktische Beispiele! Ich muss mir sicherlich einige Passagen noch mal durchlesen. Aber Eure klare Darstellung ist wirklich beeindruckend.

Danke dafür! Gruß, Birgit

Hallo Birgit,

das freut uns sehr :-) Viel Spaß mit der Lektüre

Florian

Hallo Biggi,

vielen vielen Dank für diesen ausführlichen Beitrag!

Ich weiß, dass ich mich dringend in den Themen Fotografie und Bildbearbeitung einlesen und verbessern muss!

Ihr habt hier so viele wertvolle Informationen zusammengetragen, da weiß ich nun gar nicht womit ich anfangen soll :-)

Liebe Grüße

Isabel

Hallo Isabel,

das freut uns, dass wir dir beim Thema Foto ein wenig weiterhelfen können :-)

Viele Grüße

Florian

Hi Peter,

das freut mich sehr! Du wirst sicher viel Spaß mit dem M-Modus haben!

Wenn du Fragen hast, immer gerne :-)

Viele Grüße

Florian

Hallo Florian,

ich habe dein E-Book gekauft und bin sehr zufrieden. Klar, ganz billig ist das für ein E-Book nicht, aber ich sehe auch, dass da enorm viel Arbeit drinsteckt! Endlich habe ich verstanden, was es mit der Blende und den anderen Einstellungen an der Kamera zu tun hat. Es wird Zeit, von der Automatik in den M-Modus zu wechseln. Ich bin schon gespannt, was dabei herauskommt.

Viele Grüße aus dem hohen Norden

Peter