Landschaftsfotografie: 25 Tipps für schöne Landschaftsfotos

Die besten Tipps zum Thema Landschaftsfotografie. Mit meiner Anleitung gelingen dir sofort bessere Landschaftsbilder.

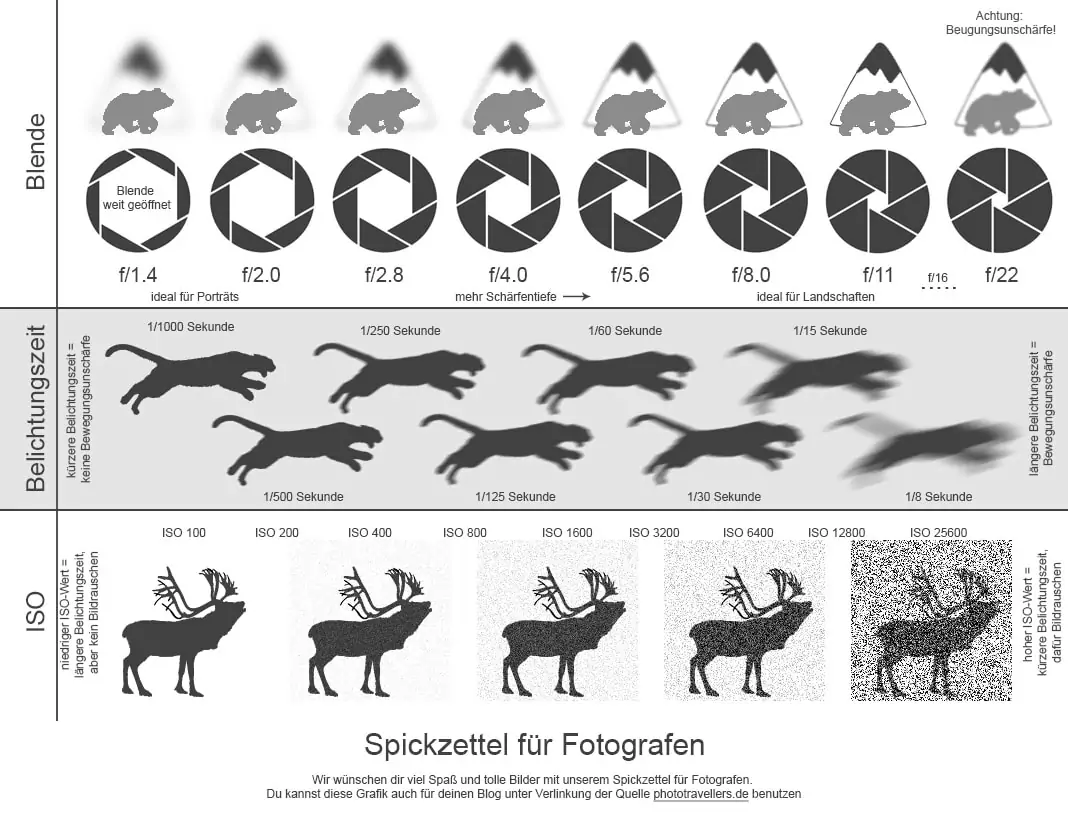

Ich geben dir Tipps zur richtigen Kamera (DSLM oder DSLR), zu den besten Objektiven für tolle Landschaftsfotos und zu den richtigen Kameraeinstellungen, wie Blende und ISO-Wert.

Außerdem verrate ich dir, worauf du beim Bildaufbau achten musst. Du findest hier 25 geniale Tipps, mit denen dir garantiert tolle Landschaftsaufnahmen gelingen.

Hi! Wir sind Biggi & Flo

Wir nehmen dich als Reisejournalisten mit zu den schönsten Orten der Welt!

Werbehinweis: Alle mit einem * markierten Links sind Werbelinks.

Auf einen Blick: die wichtigsten Tipps für schöne Landschaftsfotos

- Blendenwert zwischen 8 und 13 für die perfekte Bildschärfe

- ISO-Wert so gering wie möglich halten (100 oder 200)

- Drittel-Regel beachten und den Horizont nicht in die Bildmitte legen

- Überlege dir genau, was das Hauptmotiv ist

- Platziere das Hauptmotiv im Goldenen Schnitt

- Achte auf einen schönen Vordergrund, der Tiefe schafft

- Mit einer durchdachten Linienführung schaffst du Spannung

Tipp: Bist du auf der Suche nach einer neuen Kamera? Hier findest du meine Kaufberatung mit den besten Kameras. Und hier geht’s zu den besten Reisestativen. Außerdem kannst du dein Wissen hier in meinem Online-Fotokurs vertiefen.

Der Bildaufbau: das A und O in der Landschaftsfotografie

In der Landschaftsfotografie gibt es nichts Wichtigeres als den Bildaufbau. Eine teure Kamera macht nicht automatisch bessere Bilder. Und wenn du es richtig anstellst, kannst du auch mit dem Smartphone grandiose Landschaftsaufnahmen machen.

Daher findest du am Anfang meines Tutorials auch nicht die Kameraeinstellungen, sondern zunächst Tipps zum Bildaufbau. Diese Regeln kommen in der Landschaftsfotografie immer zum Einsatz, egal ob du mit einer teuren Profi-Kamera oder einem Handy fotografierst.

1. Hauptmotiv

Hier stehst du also und bist von der Szenerie beeindruckt. Aber überlege genau, was du zeigen willst. Ist es wirklich der Busch?

Dieses Foto entstand zur gleichen Zeit an gleicher Stelle, wurde aber mit dem Teleobjektiv aufgenommen

Was ist das Hauptmotiv deines Fotos? Viele Anfänger und zum Teil auch erfahrene Fotografen kommen an einen schönen Ort und lösen aus, ohne zu überlegen, was denn überhaupt das Hauptmotiv ist.

Du kennst das sicher: „Vor Ort sah das aber schöner aus“. Doch warum ist das so? Das menschliche Gehirn ist in der Lage, unwichtige Teile einer schönen Szene auszublenden und legt den Fokus auf den Teil, der dir so gut gefällt. Die Kamera kann das nicht – zumindest nicht ohne dein Zutun.

Du musst dir also genau überlegen, was das Motiv ist, das dir so gut gefällt. Ist es die Weite der Landschaft im Licht der untergehenden Sonne? Oder ist es nur ein kleiner Teil der Landschaft in der Ferne? Entsprechend wählst du das Objektiv bzw. die Brennweite. Willst du möglichst viel Umgebung zeigen, kommt ein Weitwinkelobjektiv zum Einsatz. Liegt das Motiv, das dir gefällt, weit weg, wählst du das Teleobjektiv.

2. Ändere deine Perspektive

Dieses Foto entstand mit dem Ultraweitwinkelobjektiv

Der gleiche Ort, aber fotografiert mit dem Teleobjektiv

Auch dieses Foto entstand an dieser Stelle, nur ein paar Minuten später

Ein anderer wichtiger Tipp ist: Ändere deine Perspektive so oft es geht! Ich sehe immer wieder Fotografen, die so auf ein Motiv fixiert sind, dass sie alles um sich herum vergessen.

Es ist wichtig, dass du deine gesamte Umgebung als mögliches Motiv wahrnimmst und nicht nur das vermeintliche Hauptmotiv. Schau dich um, was passiert hinter deinem Rücken? Bewege dich auch einmal weg von deinem Standpunkt. Oft reichen 20 Meter, um eine völlig andere Perspektive zu bekommen.

Versuche es auch einmal aus der Froschperspektive, also von weit unten am Boden. Außerdem kannst du verschiedene Brennweiten benutzen und zwischen Quer- und Hochformat wechseln. So bekommst du an einem einzigen Fotospot nicht nur ein oder zwei tolle Bilder, sondern Dutzende.

Wenn du ernsthaft fotografierst und nicht nur schönen Instagram-Bildern hinterherläufst (was die vergangenen Jahre leider ein Trend geworden ist), lässt du auch deinen Blick schweifen. Auf dem Weg zu deinem Hauptmotiv gibt es sicher viele andere spannende Dinge, oder? Etwa das Spinnennetz, das im Licht der tiefstehenden Sonne funkelt? Oder Pilze am Waldboden, die nur darauf warten, abgelichtet zu werden.

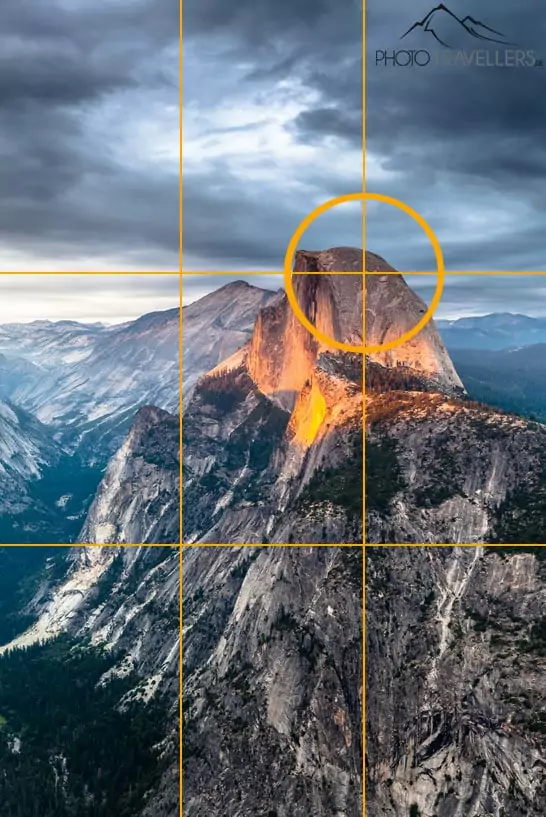

3. Drittel-Regel und Goldener Schnitt

Ein mittiger Horizont entspricht unseren Sehgewohnheiten. Auf Landschaftsbildern wirkt das aber oft langweilig. Beachte die Drittel-Regel, bei der du den Horizont im unteren oder im oberen Bilddrittel platzierst.

Etwas Ähnliches gilt für das Hauptmotiv. Die Bergspitze im Abendlicht wirkt besonders beeindruckend, wenn sie im Goldenene Schnitt platziert wird. Hierzu teilst du das Foto in neun Rechtecke. Die Schnittpunkte entsprechen grob vereinfacht der Proportionslehre des Goldenen Schnitts.

4. Vordergrund

Fotografierst du mit dem Weitwinkelobjektiv, solltest du dir einen spannenden Vordergrund suchen

Fotografierst du mit dem Weitwinkelobjektiv, solltest du dir einen spannenden Vordergrund suchen Mit dem Ultraweitwinkelobjektiv darfst du kreativ werden. Als Vordergrund kommen auch Büsche in Betracht

Mit dem Ultraweitwinkelobjektiv darfst du kreativ werden. Als Vordergrund kommen auch Büsche in Betracht Das Bild entstand mit einer leichten Telebrennweite. Der Fokus liegt auf den Bergen, die Blüten im Vordergrund verschwinden bewusst in der Unschärfe

Das Bild entstand mit einer leichten Telebrennweite. Der Fokus liegt auf den Bergen, die Blüten im Vordergrund verschwinden bewusst in der UnschärfeInsbesondere wenn du mit einem Ultraweitwinkelobjektiv fotografierst, solltest du einen spannenden Vordergrund wählen. Ein Stein, der hervorsticht, große Blüten, ein Muster im Fels oder die Brandung am Meer eignen sich hervorragend. Mit einem Weitwinkelobjektiv kannst du extrem nah an einen Vordergrund rangehen. Der Vordergrund darf auch einen großen Teil des Fotos einnehmen. Es lohnt sich auch, die Perspektive zu ändern, also etwa bodennah zu fotografieren.

Fotos, die du mit dem Ultraweitwinkelobjektiv aufnimmst, leben in der Regel von einem markanten Vordergrund, der fast bis auf den letzten Zentimeter scharf abgebildet wird. Dazu musst du die Blende des Objektivs relativ weit schließen (hoher Blendenwert F).

Eine andere Möglichkeit ist, den Vordergrund bewusst unscharf abzulichten. Das funktioniert am besten mit einer Normalbrennweite oder mit einer (leichten) Telebrennweite. Die Normalbrennweite entspricht dem Sichtfeld des menschlichen Auges. An einer Vollformatkamera sind das 43 Millimeter. Ich meine mit Normalbrennweite den Bereich von 30 bis 60 Millimeter. Brennweiten über 60 Millimeter bezeichne ich als (leichte) Telebrennweite.

Setze den Fokus auf dein Hauptmotiv in der Ferne und suche dir einen Vordergrund, an den du mit der Kamera bis auf wenige Zentimeter herangehst. Die Kamera kann den nahen Vordergrund mit der eingestellten Brennweite nicht scharf darstellen. Nutze das für spannende Landschaftsfotos.

Alternativ zum Vordergrund kannst du auch den Hintergrund unscharf ablichten. Den Fokus setzt du dabei auf den Vordergrund, an den du mit der Kamera sehr nah rangehst. Ähnlich funktioniert es, wenn du etwa den Mittelgrund scharf ablichten willst, um so Spannung zu erzeugen.

5. Linienführung

Ein Steg, der ins Bild führt, ist der absolute Klassiker

Ein Steg, der ins Bild führt, ist der absolute Klassiker In manchen Situationen kannst du dir sogar deine eigenen Linien erschaffen

In manchen Situationen kannst du dir sogar deine eigenen Linien erschaffen Oft ist aber die Natur der beste Regisseur für deine Fotos. Ist das nicht eine Linienführung vom Feinsten?

Oft ist aber die Natur der beste Regisseur für deine Fotos. Ist das nicht eine Linienführung vom Feinsten?Halte Ausschau nach markanten Linien, die den Betrachter in das Bild ziehen. Ein Steg am See etwa, der Klassiker, zieht den Betrachter regelrecht ins Bild. Das gilt auch für Steinformationen, die in das Foto hineinführen.

Im Idealfall führen die Linien den Betrachter ins Bild oder zum Hauptmotiv. Horizontale Linien stoppen den Blick und sind in der Regel kontraproduktiv.

Die Linienführung gehört in der Landschaftsfotografie zum A und O. Aus einem gewöhnlichen Foto kann so ein wahres Meisterwerk entstehen. Du solltest dir also etwas Zeit nehmen, um mögliche Linien zu erkennen und diese in dein Bild zu integrieren.

6. Symmetrie

Stehst du etwa an einem Gewässer, in dem sich dein Motiv im Wasser spiegelt, kann es reizvoll sein, dass Bild entgegen der Drittel-Regel symmetrisch zu gestalten. Oder führen Linien auf dein Hauptmotiv zu, kannst du dieses auch mittig platzieren. Je nach Motiv kann auch Symmetrie einen wunderbaren Effekt auf deine Bilder haben.

7. Größenvergleich

Auch ein Größenvergleich kann deine Landschaftsfotos aufpeppen. Ein einsamer Wanderer in den Bergen oder eine Person in einem Canyon etwa verleiht deinem Foto einen Wow-Effekt. Du musst die Person nicht einmal kennen. Achte also immer auf Menschen in der Landschaft, die du für deine Zwecke auf deinem Foto nutzen kannst. Natürlich sollte man fremde Menschen nur also Personen in der Ferne erkennen, ohne diese identifizieren zu können.

Alternativ bieten sich auch andere Objekte wie Tiere, Autos oder Häuser an.

8. Rahmen (Framing)

Ein natürlicher Rahmen ist ein tolles Gestaltungsmittel in der Landschaftsfotografie

Ein natürlicher Rahmen ist ein tolles Gestaltungsmittel in der Landschaftsfotografie Selbst Nebel kann einen Rahmen bilden – sei einfach kreativ beim Fotografieren :-)

Selbst Nebel kann einen Rahmen bilden – sei einfach kreativ beim Fotografieren :-) Hier habe ich die Äste eines Baumes als natürlichen Rahmen genutzt

Hier habe ich die Äste eines Baumes als natürlichen Rahmen genutztHalte beim Fotografieren Ausschau nach natürlichen Rahmen. Das können Äste oder ein Fenster sein, durch das du blickst.

Den Rahmen lasse ich gerne in der Unschärfe verschwimmen. Am besten funktioniert das mit einer relativ langen Brennweite, also mit einem Standardobjektiv oder mit einem Teleobjektiv. Den Fokus setzt du auf das Hauptmotiv (das soll ja scharf sein) und mit der Kamera gehst du möglichst nah ran an den natürlichen Rahmen, der aber nie dein Hauptmotiv verdecken sollte.

9. Minimalismus

Super spannend ist es auch, ein Motiv ohne störende Elemente abzulichten. Das kann ein Baum im Nebel oder ein Fels im Meer sein. Diese Reduktion auf ein Motiv nennt sich Minimalismus und erfordert durchaus einige Übung und einen geschulten Blick.

Aber nicht jedes Motiv eignet sich für eine minimalistisches Darstellung. Idealerweise gibt es auf dem Bild so gut wie keine anderen Elemente, die den Blick des Betrachters ablenken.

Hast du ein Motiv gefunden, versuche es mit unterschiedlichen Bildaufbauten. Wie wirkt das Motiv – entgegen der Drittel-Regel – in der Bildmitte? Oder macht sich das Motiv doch besser in einer der Schnittpunkte? Probiere es aus!

10. Verdichtung

Mit dem Teleobjektiv lasse ich hier die Sanddünen mit den Bergen im Hintergrund zusammenrücken – ein klassischer Fall von „Verdichtung“

Mit dem Teleobjektiv lasse ich hier die Sanddünen mit den Bergen im Hintergrund zusammenrücken – ein klassischer Fall von „Verdichtung“ Ein weiteres Beispiel für Verdichtung mit dem Teleobjektiv

Ein weiteres Beispiel für Verdichtung mit dem TeleobjektivAuch die Verdichtung einer Landschaft mit einem Teleobjektiv ist ein spannendes Stilmittel in der Landschaftsfotografie und wird meiner Meinung nach von viel zu wenigen Landschaftsfotografen genutzt.

Manchmal siehst du in weiter Entfernung ein schönes Fotomotiv, der Vordergrund (hier käme eventuell wieder das Weitwinkelobjektiv ins Spiel) ist aber alles andere als fotogen. Versuche, die Szenerie mit dem Teleobjektiv einzufangen und zu verdichten.

Durch den Einsatz eines Teleobjektivs werden die Abstände einzelner Elemente optisch verkürzt. So entstehen atemberaubende Landschaftsbilder.

Solche Fotos willst du auch machen?

Wir machen dich zum Meister der Linse. Lerne in unserem Online-Fotokurs, wie du die Welt durch deine Kamera einfängst und Fotos wie ein Profi machst. Melde dich noch heute an und werde Teil unserer Foto-Community!

📸 Ja, ich will mehr erfahren – zum Online-Fotokurs!

Das richtige Licht für tolle Landschaftsfotos

Der Bildaufbau ist das eine, das richtige Licht das andere. Zur Mittagszeit werden dir nur in wenigen Fällen tolle Landschaftsaufnahmen gelingen. Sei am Morgen und am Abend mit der Kamera unterwegs – das ist die Grundlage für richtig coole Landschaftsbilder.

11. Goldene Stunde und Blaue Stunde

Die Goldene Stunde ist für mich die beste Zeit zum Fotografieren

Die Goldene Stunde ist für mich die beste Zeit zum Fotografieren Ich liebe es, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Landschaft zum Leuchten bringen

Ich liebe es, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Landschaft zum Leuchten bringen Aber auch die Blaue Stunde – hier am Grand Canyon – ist eine tolle Zeit zum Fotografieren

Aber auch die Blaue Stunde – hier am Grand Canyon – ist eine tolle Zeit zum FotografierenDie schönsten Landschaftsfotos entstehen zur Goldenen Stunden. Bei der Goldenen Stunde, also der Zeit kurz nach Sonnenaufgang beziehungsweise kurz vor Sonnenuntergang, wirft die Sonne lange Schatten und taucht die Landschaft in goldenes Licht – daher auch der Name „Goldene Stunde“.

Spektakuläre Landschaftsfotos entstehen auch zur Blauen Stunde, also der Zeit kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang. Der Himmel leuchtet in einem intensiven Blauton, Pastelltöne bestimmen das Bild und durch die langen Belichtungszeiten (hier solltest du ein Stativ nutzen) werden die Farben extrem intensiv.

Direktes Licht zur Mittagszeit ist dagegen sehr hart – deine Aufnahmen verlieren an Brillanz und Farbe. Eine Ausnahme sind Meerbilder etwa in der Karibik. Das Wasser leuchtet besonders zur Mittagszeit sehr intensiv.

Ich fotografiere sehr gerne gegen den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, habe am Morgen oder Abend also Gegenlicht. Mit ein paar Wolken am Himmel ist das aber für die Kamera kein Problem.

Aber auch Rückenlicht ist wundervoll. Wenn die Sonne tief steht, und die Landschaft vor dir von hinten angestrahlt wird. Aufpassen musst du mit deinem und dem Schatten der Kamera (auf dem Stativ) – die sollen ja nicht mit aufs Bild. Manchmal hilft es, hinter einem Fels in die Hocke zu gehen – oder den direkten Vordergrund mit einer längeren Brennweite „abzuschneiden“.

Streiflicht ist Licht, das von der Seite einfällt – und natürlich bietet auch das tolle Fotomöglichkeiten.

12. Wolken und Nebel

Wolken sind das i-Tüpfelchen auf deinen Aufnahmen

Wolken sind das i-Tüpfelchen auf deinen Aufnahmen Herbstnebel lässt das Herz jedes Landschaftsfotografen höher schlagen

Herbstnebel lässt das Herz jedes Landschaftsfotografen höher schlagen Wenn der Himmel am Morgen explodiert, ist das ein Garant für atemberaubende Bilder

Wenn der Himmel am Morgen explodiert, ist das ein Garant für atemberaubende BilderEin wolkenloser Himmel ist perfekt für einen Strandurlaub. Bist du aber auf spektakuläre Landschaftsfotos aus, brauchst du Wolken am Himmel. Wolken verleihen der sonst recht langweiligen blauen Fläche eine interessante Struktur und dienen während der Goldenen Stunde auch als Diffusor für das grelle Sonnenlicht, besonders bei Gegenlicht.

Mit Wolken am Himmel gelingen dir die besten Gegenlichtaufnahmen. Außerdem eignen sich Wolken, die über den Himmel ziehen, hervorragend für Langzeitbelichtungen.

Sehr schöne Landschaftsfotos kannst du im Herbst machen. Neben den bunten Bäumen macht der morgendliche Nebel, etwa über einem See, deine Bilder super dramatisch.

Die perfekte Kameraausrüstung für die Landschaftsfotografie

Hier verrate ich dir, welche Fotoausrüstung du für schöne Landschaftsfotos immer dabei haben solltest. Aber keine Sorge: Auch wenn du dir keine Tausende Euro teure Kamera leisten willst: auch mit dem Smartphone sind tolle Fotos möglich, wenn du dich mit dem Bildaufbau auseinandersetzt und du zur richtigen Zeit fotografierst.

13. Kamera

Welche Kamera ist die beste für schöne Landschaftsbilder? Reicht eine einfache Einsteiger-Kamera oder muss es die teure Profi-Kamera sein? Die gute Nachricht: Du brauchst definitiv keine sündhaft teure Kamera, um schöne Naturfotos zu schießen.

Ich selbst setze auf eine Vollformat-Kamera (Sony Alpha 7 IV). Aber dir gelingen auch mit einer günstigen Einsteigerkamera mit APS-C-Sensor und sogar mit dem Smartphone, etwa mit dem iPhone 15 Pro Max, tolle Fotos, wenn du meine Tipps berücksichtigst. Es spielt also keine große Rolle, welche Kamera du kaufst (von Details abgesehen). Das ist aber tatsächlich die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird.

Oft werde ich auch gefragt, ob Kameras mit vielen Megapixeln bessere Fotos machen. Vergiss die Megapixel! Wenn du die Bilder nicht riesengroß ausdrucken oder später extrem stark beschneiden willst, sind die Megapixel irrelevant. Vielmehr ist es sogar so, dass Kameras mit einer geringen Auflösung einen Vorteil beim Bildrauschen haben.

Übrigens spielt es auch keine Rolle, ob du eine Systemkamera (DSLM) oder eine Spiegelreflexkamera (DSLR) nutzt. Hier erkläre ich dir den Unterschied zwischen DSLM und DSLR und verrate dir alle Vor- und Nachteile der beiden Kamera-Systeme.

![]() Nicht die Kamera, du machst die Fotos! Zudem sind die Objektive viel wichtiger!

Nicht die Kamera, du machst die Fotos! Zudem sind die Objektive viel wichtiger!

14. Objektive

Viel wichtiger als die Kamera sind (neben deinem fotografischen Auge und dem Gespür für Stimmungen und Situationen) die Objektive. Folgende Objektive brauchst du, um für alle Situationen in der Landschaftsfotografie gerüstet zu sein:

- Ultraweitwinkelobjektiv (16 mm Brennweite oder weniger am Vollformat)

- Standard-Zoom (24 bis 100 mm Brennweite am Vollformat)

- Teleobjektiv (100 bis 400 mm Brennweite am Vollformat)

Ultraweitwinkelobjektiv

In der Landschaftsfotografie ist ein Ultraweitwinkelobjektiv unerlässlich. An einer Vollformatkamera wie etwa der Sony Alpha 7 V ist eine Brennweite von 12 mm bis 16 mm ideal. Es gibt sogar Vollformat-Objektive mit einem noch stärkeren Weitwinkel, etwa das Laowa 10-18 mm. Damit gelingen Landschaftsbilder mit einem extremen Bildwinkel. Außerdem ist ein Ultraweitwinkelobjektiv Grundvoraussetzung für atemberaubende Nachtaufnahmen mit der Milchstraße oder Polarlichtern.

An einer Kamera mit APS-C-Sensor wie der Sony Alpha 5000, der Sony Alpha 6000 oder der Canon EOS M50 entspricht das einer Brennweite von etwa 8 mm bis 11 mm. Hier findest du einen Brennweitenvergleich im Weitwinkelbereich.

Standard-Zoom

In der Landschaftsfotografie werden dir aber auch immer Motive vor die Linse kommen, bei denen ein Standard-Zoom (24-100 mm Brennweite Vollformat; 16-70 mm APS-C) am besten funktioniert.

Teleobjektiv

Neben dem Ultraweitwinkelobjektiv gehört ein Teleobjektiv in den Kamerarucksack. Mit dem Teleobjektiv kannst du Motive einfangen, die weit entfernt sind. Außerdem rücken die Motive sehr nah zusammen, was tolle Effekte ermöglicht. Es gibt Regionen auf der Welt, in denen du ohne Teleobjektiv aufgeschmissen bist, so etwa in der Toskana oder in Schottland.

15. Stativ

Ein stabiles Stativ ist ein Muss. Ich sehe immer wieder Fotografen, die ohne Stativ unterwegs sind – selbst zur Dämmerung. Klar, ein Stativ ist schwer und manchmal umständlich – in der Landschaftsfotografie ist es aber oft unerlässlich.

Mit einem Stativ kannst du unabhängig von den Lichtbedingungen exakt so lange belichten, wie nötig. Auch den Bildaufbau kannst du bewusster bestimmen. Hier findest du eine Übersicht über die besten Reisestative für die Landschaftsfotografie.

Wenn du auf der Suche nach einem robusten und extrem leichten Stativ bist, solltest du dir das Gitzo Traveler 1545T (Preis checken*) ansehen, mit dem ich seit vielen Jahren auf der ganzen Welt unterwegs bis.

Moderne Kameras wie die Canon EOS R5, die Nikon Z5 und die Z6 oder Sonys 7er- und 9er-Reihe besitzen einen integrierten Bildstabilisator (diesen auf dem Stativ immer deaktivieren). Damit lassen sich mitunter Belichtungszeiten von bis zu zwei Sekunden aus der Hand realisieren – und das bei einem geringen Schärfeverlust. Die besten Resultate erzielst du aber mit dem Stativ.

16. Filter in der Landschaftsfotografie

Auch in der modernen Fotografie sind einige Filter unerlässlich. Welche das sind, verrate ich dir hier:

ND-Filter (Graufilter)

Mit einem ND-Filter (oder Graufilter) verlängerst du die Belichtungszeit. Verschwommene Wolken oder Wasser, das wie Nebel erscheint, sind der Effekt. Es gibt verschiedene Filterstärken.

Ein leichter Graufilter (der nur eine Blende abdunkelt) verdoppelt deine Belichtungszeit. Mit einem starken Graufilter kannst du sogar tagsüber einige Sekunden oder gar Minuten belichten. Ein Graufilter mit 10 Blendenstufen etwa verlängert die Belichtungszeit um den Faktor 1000. Hier wird zum Beispiel aus einer Belichtungszeit von 1/60 Sekunde eine Belichtungszeit von 15 Sekunden.

Graufilter machen also Sinn, wenn du Bewegungen über einen längeren Zeitraum einfangen willst.

Polfilter

Ein Wasserfall, aufgenommen ohne Polfilter

Hier dasselbe Bild, aufgenommen mit Polfilter

Mit dem Polfilter kannst du Spiegelungen auf dem Wasser (im Allgemeinen auf „nicht metallischen Oberflächen“) reduzieren. Vorsicht mit dem Polfilter bei Weitwinkelobjektiven: Der Pol-Effekt reicht hier nicht über das gesamte Bild – es entstehen unschöne Flecken am Himmel.

GND-Filter (Grauverlaufsfilter)

Du kannst Filter auch kombinieren, etwa einen Graufilter und einen Grauverlaufsfilter

Du kannst Filter auch kombinieren, etwa einen Graufilter und einen Grauverlaufsfilter Mit dem Grauverlaufsfilter dunkelst du den Himmel so weit ab, dass die Kamera den Himmel korrekt belichtet aufnimmt

Mit dem Grauverlaufsfilter dunkelst du den Himmel so weit ab, dass die Kamera den Himmel korrekt belichtet aufnimmtMit einem GND-Filter (oder Grauverlaufsfilter) bekommst du selbst schwierigste Lichtsituationen in den Griff. Oftmals ist der Himmel im Vergleich zum Vordergrund zu hell, speziell bei Gegenlichtaufnahmen. Der Grauverlaufsfilter hilft dir, den hohen Kontrast in den Griff zu bekommen.

Moderne Kamerasensoren zeichnen sich allerdings durch einen sehr hohen Dynamikumfang aus. Das ist die Fähigkeit, sehr helle und sehr dunkle Teile auf einem Bild gleichzeitig abzulichten. Oftmals brauchst du deshalb keinen Grauverlaufsfilter mehr, wenn du im Raw-Format fotografierst.

Es gibt trotzdem immer wieder Situationen, die auch die besten Bildsensoren an ihre Grenzen bringen. Zudem wirkt der Graufilter auch als Graufilter: er verlängert die Belichtungszeit. Oftmals ersetzt der Grauverlaufsfilter den Graufilter, wenn es dir auf eine nur leicht verlängerte Belichtungszeit ankommt.

Eine Alternative zum Grauverlaufsfilter ist das HDRI (High Dynamik Range Image) oder auch HDR-Bild. Hier erstellst du mehrere Belichtungen und verrechnest diese später per Software zu einem Foto. Es gibt viele Fotografen, die den Graufilter mit der HDR-Technik ersetzt haben. Ich würde sagen: Probiere einfach beides aus und entscheide dann selbst. Ich bin nach wie vor ein Fan von Grauverlaufsfiltern, auch wenn meine Kamera in den meisten Situationen ohne auskommt.

Die richtigen Kameraeinstellungen in der Landschaftsfotografie

Hier verrate ich dir die richtigen Kameraeinstellungen (Blende, Belichtungszeit und ISO) für spektakuläre Landschaftsbilder.

17. Manueller Modus (M)

Bist du mit dem Stativ unterwegs, solltest du immer im manuellen Modus fotografieren und nicht im Automatik-Modus! Die Kamera „weiß“ schließlich nicht, welchen Effekt du erzielen willst. Willst du etwa die Brandung am Meer als Nebel ablichten (also sehr lange belichten) oder soll das Wasser dynamisch bleiben (also relativ kurz belichten)? Nur mit dem manuellen Modus gelingen dir Fotos, die genau deinen Vorstellungen entsprechen.

Tagsüber bei einfachen Lichtsituationen ohne Stativ nutze ich meist die Zeitautomatik (A oder AV). Hier gibst du die Blende vor (etwa Blende 8 bei Fotos aus der Hand). Nicht umsonst gibt es die Fotoweisheit: „Wenn die Sonne lacht, nimm Blende Acht.“

In der Zeitautomatik stellt die Kamera automatisch die richtige Belichtungszeit und den passenden ISO-Wert (achte drauf, die ISO-Automatik zu aktivieren) für dich ein. Du kannst dich jetzt ganz auf den Bildaufbau konzentrieren.

![]() Nutze auf dem Stativ den manuellen Modus. Tagsüber – etwa auf Wanderungen – kannst du die Zeitautomatik (A, AV) mit der ISO-Automatik nutzen.

Nutze auf dem Stativ den manuellen Modus. Tagsüber – etwa auf Wanderungen – kannst du die Zeitautomatik (A, AV) mit der ISO-Automatik nutzen.

18. Blende

Anders als in der Porträtfotografie sollen Landschaftsfotos in der Regel von vorne bis hinten durchweg scharf sein (hier verrate ich dir, warum deine Bilder unscharf werden). Dazu solltest du die Blende relativ weit schließen. Bewährt haben sich Blendenwerte zwischen 8 und 13.

Auf dem Stativ arbeite ich meist mit Blende 11 oder Blende 13. Dank der relativ weit geschlossenen Blende erzielst du eine große Schärfentiefe – es wird also (fast) alles von vorne bis hinten scharf abgelichtet (natürlich auch abhängig von der Brennweite).

Aber Vorsicht: Schließt du die Blende zu weit (etwa Blende 22), führt das zur Beugungsunschärfe, die das Bild sichtbar unscharf macht! Je nach Kamerasensor tritt dieser Effekt unterschiedlich stark auf. Im Vorteil sind große Bildsensoren (Vollformat) mit einer geringen Auflösung (Megapixelzahl). Bei einer APS-C-Kamera oder gar einer MFT-Kamera mit einer hohen Megapixelzahl tritt die Beugungsunschärfe früher und stärker auf als bei einer Vollformat-Kamera mit einer geringen Megapixelzahl.

![]() Blende 11 oder Blende 13 ist in vielen Situationen ideal in der Landschaftsfotografie.

Blende 11 oder Blende 13 ist in vielen Situationen ideal in der Landschaftsfotografie.

19. ISO-Wert

Bei Nachtaufnahmen mit Sternen und der Milchstraße musst du den ISO-Wert in den vierstelligen Bereich drehen – und die Blende weit öffnen

Bei Nachtaufnahmen mit Sternen und der Milchstraße musst du den ISO-Wert in den vierstelligen Bereich drehen – und die Blende weit öffnen Auch bei Polarlichtern fotografierst du im vierstelligen ISO-Bereich

Auch bei Polarlichtern fotografierst du im vierstelligen ISO-BereichAnfänger machen oft den Fehler, mit zu hohen ISO-Werten zu arbeiten. Dafür gibt es in der Landschaftsfotografie meist keinen Grund. Arbeitest du mit dem Stativ, solltest du den ISO-Wert so niedrig wie möglich einstellen. Meist ist das ISO 100 oder – bei Kameras mit kleinem Bildsensor – ISO 200. Je höher der ISO-Wert, desto kürzer die benötigte Belichtungszeit. Gleichzeitig nimmt aber das Bildrauschen zu – und das gilt es zu vermeiden.

Bei Nachtaufnahmen mit Sternenhimmel musst du den ISO-Wert hingegen in der Regel in den vierstelligen Bereich drehen. Der Grund ist einfach: Belichtest du dein Sternenbild zu lange, werden die Sterne nicht mehr punktförmig dargestellt.

![]() ISO 100 ist in der Landschaftsfotografie meist der ideale ISO-Wert. Bei Nachtaufnahmen/ Sternenbildern musst du den ISO-Wert aber deutlich erhöhen.

ISO 100 ist in der Landschaftsfotografie meist der ideale ISO-Wert. Bei Nachtaufnahmen/ Sternenbildern musst du den ISO-Wert aber deutlich erhöhen.

20. Belichtungszeit

Mit einer relativ kurzen Belichtungszeit (um die 0,5 Sekunden) fängst du die Dynamik des Wassers ein

Mit einer relativ kurzen Belichtungszeit (um die 0,5 Sekunden) fängst du die Dynamik des Wassers ein Belichtest du mehrere Sekunden lang, wirkt das Wasser wie Nebel

Belichtest du mehrere Sekunden lang, wirkt das Wasser wie Nebel Um das Wasser zu verwischen, habe ich etwa eine halbe Sekunde lang belichtet. Biggi musste natürlich absolut stillhalten

Um das Wasser zu verwischen, habe ich etwa eine halbe Sekunde lang belichtet. Biggi musste natürlich absolut stillhaltenDie Belichtungszeit errechnet sich aus dem vorhandenen Licht, der eingestellten Blende und dem eingestellten ISO-Wert. Im manuellen Modus helfen die Belichtungsskala der Kamera oder das Histogramm bei der Ermittlung der korrekten Belichtungszeit.

Die perfekte Belichtungszeit gibt es nicht. Arbeitest du mit dem Stativ, kannst du mehrere Minuten oder gar Stunden belichten – wenn du magst.

Bei Dämmerlicht beträgt die Belichtungszeit oft schon mehrere Sekunden. Bei Landschaftsfotos, auf denen es keine Bewegung gibt (zum Beispiel Wasser oder Wolken), ist es von der Bildwirkung meist unerheblich, ob du zwei, fünf oder 30 Sekunden belichtest.

Am Meer etwa, wo sich das Wasser bewegt, kommt der Belichtungszeit eine viel größere Rolle zu. Bei Belichtungszeiten von unter einer Sekunde fängst du die Dynamik des Wassers ein. Bei Belichtungszeiten von mehreren Sekunden oder Minuten wirkt das Wasser weich wie Nebel.

Für Langzeitbelichtungen am Tag oder von mehreren Sekunden oder Minuten musst du einen Graufilter nutzen.

![]() Um die Belichtungszeit zu verkürzen oder zu verlängern, ohne den Blendenwert zu verstellen, musst du den ISO-Wert verstellen (doppelter ISO-Wert = halbe Belichtungszeit und umgekehrt).

Um die Belichtungszeit zu verkürzen oder zu verlängern, ohne den Blendenwert zu verstellen, musst du den ISO-Wert verstellen (doppelter ISO-Wert = halbe Belichtungszeit und umgekehrt).

21. Fokus & hyperfokale Distanz

Warum werden Fotos unscharf? Oft ist ein falsch gesetzter Fokus die Ursache. Um das zu vermeiden, achte darauf, auf das Hauptmotiv scharf zu stellen. Das klappt am besten mit dem Autofokus. Einfach das Motiv anvisieren, scharfstellen und den auslöser drücken.

Achtung, jetzt wird es leider ein wenig kompliziert. Eine andere (mitunter umständliche und fehleranfällige) Möglichkeit ist es, den Fokus manuell auf die hyperfokale Distanz (auch hyperfokale Entfernung oder Hyperfokaldistanz) zu stellen.

Das ist die Distanz, auf die du bei einer bestimmten Blende-Brennweite-Kombination scharfstellen musst, um die maximale Schärfentiefe („depth of field“ (DOF)) zu erzielen. Stellst du den Fokus auf die Hyperfokaldistanz, reicht die Schärfentiefe von der halben Hyperfokaldistanz (Nahpunkt) bis ins Unendliche. Die Hyperfokaldistanz berechnet sich aus eingestellter Blende und Brennweite und ist zudem abhängig vom verwendeten Kamerasensor.

Zur Berechnung der Hyperfokaldistanz gibt es diverse Apps und Websites wie etwa http://www.dofmaster.com/dofjs.html.

Hier findest du ein paar Beispiele der Hyperfokaldistanz (alle Angaben beziehen sich aufs Vollformat):

| Blende | Brennweite | Hyperfokaldistanz |

|---|---|---|

| 8 | 14 mm | 83 cm |

| 16 | 14 mm | 42 cm |

| 8 | 50 mm | 10,5 Meter |

| 16 | 50 mm | 5,3 Meter |

| 8 | 200 mm | 167 Meter |

| 16 | 200 mm | 84 Meter |

| 8 | 400 mm | 667 Meter |

| 16 | 400 mm | 334 Meter |

Tipp fürs Weitwinkelobjektiv: Wenn dir das zu kompliziert ist, stellst du den Fokus manuell auf „kurz vor unendlich“. Das Unendlich-Zeichen ist übrigens die liegende Acht. Hochwertige Objektive haben meist eine Entfernungsskala, bei der du den Fokus manuell genau einstellen kannst. Systemkameras zeigen dir die Fokus-Einstellung in der Regel im manuellen Fokusmodus auf dem Display oder im Sucher an.

Klar, mit der Einstellung „kurz vor unendlich“ verschenkst du etwas Schärfentiefe. Den Unterschied wirst du bei einer relativ weit geschlossenen Blende in der Regel aber kaum bemerken.

Beim Teleobjektiv wird es (immer vom Motiv abhängig) etwas komplizierter, da du hier nicht nur wenige Zentimeter Schärfentiefe, sondern mitunter hunderte Meter verschenkst. Mein Tipp: Fotografierst du mit dem Teleobjektiv, fokussierst du am besten das Hauptmotiv an. Wenn der Vordergrund in der Unschärfe verschwindet, kann das sogar ein ziemlich spannendes Gestaltungsmittel sein.

![]() In den meisten Situationen bietet es sich an, den Autofokus einfach auf das Hauptmotiv zu legen.

In den meisten Situationen bietet es sich an, den Autofokus einfach auf das Hauptmotiv zu legen.

22. Raw-Format

Das ist das Foto „Out of Cam“, also unbearbeitet

Das ist das Foto „Out of Cam“, also unbearbeitet Mit ein paar Klicks in einer Bildbearbeitungssoftware lassen sich die Tiefen anheben. Schon sieht das Bild viel besser aus. Das Funktioniert so aber nur mit der Raw-Datei

Mit ein paar Klicks in einer Bildbearbeitungssoftware lassen sich die Tiefen anheben. Schon sieht das Bild viel besser aus. Das Funktioniert so aber nur mit der Raw-DateiIn der Landschaftsfotografie solltest du immer das Raw-Format nutzen. Ich persönlich habe zusätzlich das JPG-Format (kleinste Auflösung) aktiviert. Ein Raw musst du nämlich immer entwickeln – du kannst es nicht mal eben schnell per Whatsapp und Co. an Freunde schicken.

Das Raw-Format („Rohdaten-Format“) enthält wesentlich mehr Bildinformationen als das komprimierte JPG-Format. Was du aus einem Raw-Foto alles rausholen kannst? Das verrate ich dir in meinem Artikel „Warum du im Raw-Format fotografieren solltest„.

23. Bildbearbeitung

Das „Original“ aus der Kamera wirkt etwas flau

Das „Original“ aus der Kamera wirkt etwas flau In Lightroom (oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm) kannst du dem Bild mehr Brillanz verleihen und störende Elemente (hier der Mensch im Hintergrund) entfernen

In Lightroom (oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm) kannst du dem Bild mehr Brillanz verleihen und störende Elemente (hier der Mensch im Hintergrund) entfernenIst das Bild im Kasten, geht es an die Entwicklung deiner Raw-Dateien. Genau wie ein Film zu analogen Zeiten muss ein digitales Foto entwickelt werden.

Mit Programmen wie Adobe Lightroom* kannst du den Horizont begradigen oder Staubflecken, Vignettierungen oder Verzerrungen entfernen. Beim Feintuning geht es an Sachen wie Bildrauschen, Kontrast, Schärfe oder einzelne Farbkanäle. Ich habe übrigens 100 Presets mit vorgefertigten Einstellungen entwickelt, die du in Lightroom nutzen kannst. Oder du probierst selbst ein wenig herum und findest deinen eigenen fotografischen Stil.

Wenn du mehr zum Thema Bildbearbeitung wissen willst, empfehle ich dir meinen Artikel Bildbearbeitung in der Fotografie.

Weitere Tipps für die Landschaftsfotografie

24. Keine Regel ohne Ausnahme

Natürlich gibt es in der Fotografie keine Regel, die du nicht brechen darfst. Allerdings sollest du die Grundregeln der Fotografie kennen, bevor du sie brichst. Du wirst immer wieder auf Situationen stoßen, die dich dazu zwingen, die eine oder andere Regel zu brechen.

25. Übung macht den Meister

Mit meiner Anleitung für die Landschaftsfotografie gelingen dir in Zukunft garantiert bessere Bilder. Wenn du noch am Anfang der Foto-Karriere stehst, lass dir sagen: Übung macht den Meister. Neben der Theorie darf die Praxis nicht zu kurz kommen. Also schnapp dir deine Kamera und suche dir ein schönes Fotomotiv, um es richtig in Szene zu setzen.

Versuche immer wieder bewusst, die Regeln der Landschaftsfotografie zu beachten. Du wirst nicht von heute auf Morgen die perfekten Bilder schießen. Fotografieren lernen ist ein langer Prozess, der nie abgeschlossen ist.

Wenn ein Fotoshooting Mal nicht perfekt gelaufen ist (das sieht man oft erst zuhause am großen Bildschirm), ärgere dich nicht und versuche, den Fehler nicht mehr zu machen.

Du lernst immer wieder dazu. Das gilt auch für mich. War ich vor einigen Jahren besessen von extremen Weitwinkelaufnahmen, fokussiere ich mich heute stark auf Fotos mit dem Teleobjektiv.

Wenn du dich überhaupt nicht mit einer Kamera anfreunden kannst: hier findest du viele nützliche Tipps für bessere Smartphone-Fotos. Und wenn du noch mehr tolle Fotos anschauen und träumen willst, wirf einen Blick auf meine schönsten Landschaftsfotos.

Spickzettel mit allen Kamera-Einstellungen

Du kannst dir meinen Fotografen-Spickzettel hier kostenlos downloaden (PDF) und im Scheckkartenformat (85,6 × 54,0 mm) ausdrucken. Am besten natürlich auf dünnem Karton.

Video: Live-Fotokurs in Island

Begleite mich nach Island und schau mir beim Fotografieren über die Schulter:

Fragen und Antworten rund um die Landschaftsfotografie

Wie mache ich richtig gute Landschaftsfotos?

Welche Einstellungen für die Landschaftsfotografie?

Welche Brennweite für die Landschaftsfotografie?

Welches Fokusfeld für die Landschaftsfotografie?

Welche Blende für die Landschaftsfotografie?

Welche Blende bei wenig Licht?

Welche Blende bei Nacht?

Welche Blende bei Nebel?

Welche Blende für den Sonnenstern?

Wie vermeidet man Rauschen beim Fotografieren?

Welcher ISO-Wert für den Sternenhimmel?

Welche Verschlusszeit bei Landschaftsaufnahmen?

Welche Kamera für die Landschaftsfotografie?

Hol dir dein kostenloses Foto-E-Book

Melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an und sichere dir unser Foto-E-Book “101 Fotografien und die Geschichte“ dahinter für 0 Euro! Natürlich freuen wir uns auch, wenn du uns auf YouTube und auf Instagram folgst.

Hallo, guter Artikel und sehr schöne Fotos.

Mein Ansatz ist eine Festbrennweite für die Landschaft:

ABS-C 50mm / HP Steinbruch bzw. 75mm / HP Frühling.

Ich finde eine Fotoreihe mit nur einer Festbrennweite viel schöner.

Schöne Grüße aus dem Schwarzwald Jens.

Hallo Jens,

ja, Festbrennweiten machen viel Spaß. Für Landschaften bevorzuge ich allerdings Zoom-Objektive.

Viele Grüße

Florian

Danke für die hilfreichen Tipps, viele davon kannte ich auch noch nicht!

Hi Micha,

super, dann viel Spaß beim Fotografieren :-)

Viele Grüße

Florian

Hallo,

sehr gute Fotos und umfassende Erklärungen wie man seine Landschaftsfotos verbessern kann.

Der wichtigste Satz ist der Abschluß: Übung macht den Meister.

Wer regelmässig fotografiert, verbessert sich ständig und gelangt dank solcher Tipps zu besseren Bildern.

LG

Bernd

Hi Bernd,

genau so ist es :-)

Allzeit gutes Licht

Florian

Eine sehr toll geschrieben Seite. Vielen Dank für die Stunden von Arbeit.

Hi David,

danke für dein Lob, das freut uns sehr!

Viele Grüße

Florian

Hallo Florian,

vielen Dank für deinen tollen Tipps und Tricks. Die Bilder sind auch genial! Da werde ich mich gleich mal an die Umsetzung machen. :)

Liebe Grüße, Paul

Hi Paul,

danke dir und weiterhin viel Spaß beim Fotografieren :-)

Viele Grüße

Florian

Danke Flo für diesen tollen Artikel! Ich habe noch viel gelernt, dabei dachte ich eigentlich, ich weiß schon viel in Sachen Fotografie.

Grüße

Hans

Hallo Hans,

man lernt doch nie aus :-)

Viele Grüße

Flo

In der Reihenfolge gibt es einen Nummerierungs Fehler!

Hi Alex,

danke für den Hinweis

Viele Grüße

Florian

Wer klaut da eigentlich bei wem..?

https://www.florianorth.de/tipps-fuer-die-landschaftsfotografie/

Schade, dass die Blogger auch nicht mehr das sind, was sie mal waren.

Hallo Nova,

also unser Artikel stammt aus dem Jahr 2015 – damit ist diese Frage eigentlich geklärt .-)

(Das Artikel-Datum steht in der Regel sehr weit oben – überzeuge dich gerne selbst)

Viele Grüße

Florian

Hallo,

die Blende weit schließen, dem kann ich nur bedingt zustimmen.

Deswegen möchte ich das Thema noch wie folgt ergänzen.

Ab einer gewissesen Abblendung entsteht Beugungsunschärfe!

Bei Landschaftsmotiven möchte ich dies allerdings nicht, da die Qualität vermindert wird.

Deswegen teste ich jedes neue Objektiv mit Stativ mit allen Blendenwerten um die optimale Schärfe ermitteln zu können.

Dadurch kenne ich die förderlichste Blende, wo das Objektiv die maximale Schärfe erreicht und kann dies gezielter anwenden.

Da Objektive Fertigungstoleranzen haben können, können die Ergebnise variieren.

Auch das Aufnahmeformat hat hier Einfluß auf die Beugungsunschärfe.

Je größer das Aufnahmeformat (Sensor) ist, desto stärker kann man ohne Beugungsunschärfe abblenden.

In der Praxis bedeutet das, daß APS-C Sensoren bereits früher Beugungsunschärfe zeigen als Vollformat-Sensoren.

Tolle Tipps!

LG

Bernd

Hi Bernd,

genau deswegen steht bei mir ja auch im Artikel:

„Die sehr weit geschlossene Blende führt zwar zu einer gewissen Beugungsunschärfe. Ich kann mit diesem Manko aber gut leben. Im Gegenzug bekomme ich ich einen Vordergrund, der bis fast auf den letzten Zentimeter scharf ist. Bei Kameras mit einem kleineren APS-C-Sensor hast du mit größeren Beugungsproblemen zu kämpfen. Fotografen mit einem APS-C-System sollten daher weniger stark abblenden und Blende 11 oder 13 einstellen.“

.-)

Viele Grüße

Florian

Man lernt nie aus und bin als Fotograf froh über jeden Tip den ich bekommen für meine Landschaftsfotos. Toller Beitrag Danke.

Vielen Dank Ronny :-)

Ich seh grad bei deinen Kursen dass du in Bayern bist, super, da bin ich bald dabei!

LG Birgit

Hallo Birgit :-)

Schön, dass dir die Tipps weiterhelfen.

Ja genau, ich gebe Fotokurse bei uns in den Alpen. In Zukunft sind aber noch weitere Standorte geplant – etwa auch in München. Als Landschaftsfotograf ist München halt nicht soooo spannend, weshalb ich noch an geeigneten Locations arbeite. Echte Berge sind halt doch was anderes als der Olympia-Hügel .-)

Liebe Grüße

Florian

Ich hab nach Reisestativen gesucht und deine super Seite gefunden. Für mich als Anfängerin sind deine Tips sehr wertvoll, danke. Hab mich auch gleich zum Newsletter angemeldet! Und deine Fotos sind klasse! Gibst du Kurse bei München?

Viele Grüsse

Birgit

Ich bin durch Zufall über Eure Seite gestolpert und bin ganz begeistert:

Interessante Tipps und Tricks zur Landschaftsfotografie und zum Einsatz von UltraWeitwinkel Objektiven. Anschaulich und gut verständlich erklärt. Habe mich gleich zum Newsletter angemeldet.

Tolle Seite!

Hi Ralf,

danke dir, das freut uns aber :-)

Viele Grüße

Florian

Moin Moin,

neben den vielen tollen Tipps sind auch sehr schöne Fotos im Beitrag und auf der ganzen Seite.

Ich habe sie mir gleich mal in die Favoriten gelegt.

Gruß

Flo

Hey Flo,

das freut mich zu hören :-)

Coole Sache, schau gerne öfter mal vorbei, mache ich auch :-)

Liebe Grüße

Flo

Schöne Tipps, die werde ich mir gleich mal hinter die Ohren schreiben. :-)

Herzlich,

Anna

Hallo Anna,

danke, viel Erfolg mit den Tipps und allzeit gutes Licht :-)

Liebe Grüße

Florian

Hallo Florian,

Vielen Dank für die tollen Tipps sie sind für mich als Anfänger sehr sehr wertvoll. Und werden mich massiv weiter bringen.Abersag mal warum gibt es die Regel Sieben zweimal ??

Gruß Jens

Hi Jens,

danke dir! Du hast Recht mit der Regel Sieben. Dass das bisher niemanden aufgefallen ist ggg

Viele Grüße

Florian

Wow, das sind wirklich schöne Bilder und ich habe ein neues Urlaubsziel: Die Lofoten. Bin zwar in letzter Zeit fast nur noch mit der Smartphone-Kamera unterwegs, aber manchmal rappelt es mich doch noch die DSLR rauszukramen. Die Regeln/Tipps sind auch super :)

Happy phototravelling und viele Grüße,

Sebastian

Hi Sebastian,

Danke dir und weiterhin viel Spaß mit den Tipps und coole Fotos :-)

Viele Grüße

Florian

Hallo Florian,

schöner beitrag, klasse Fotos!! :-)

Darf ich zu deiner Regel 2 etwas Konkretes beitragen?

Du schreibst, dass es hinsichtlich der Hyperfokalen Distanz schwierig ist, etwas konkretes zu sagen, weil es so viele Optionen gibt.

Das sehe ich anders. In diesem Blogbeitrag habe ich das Thema für alle Fotografen und Kamerasysteme auf eine einfache Formel gebracht: fotokurs.org/blog/foto-alles-scharf

Ich hoffe, unseren lesern damit weiter zu helfen. :-)

der Karsten

Hallo Karsten,

das sehe ich anders. Zum einen würde ich niemals bis Blende 22 abblenden, zum anderen vergleichst du ein wenig Äpfel mit Birnen. Brennweite 28mm ist am Crop etwas völlig anderes als am Vollformat und daher auch nicht vergleichbar. Zudem kann ich nicht erkennen, dass die von dir erwähnte 1,30-Meter-Regel funktioniert. Es bleibt dabei: Die Hyperfokaldistanz ist kameraspezifisch indivduell und eine einfache Formel gibt es dafür nicht. Aber natürlich gibt es ein paar Sachen, die das ganze sehr vereinfachen. Mehr dazu erfährt man regelmäßig bei meinen Fotokursen :-)

Können Sie mir denn eine DSLR empfehlen?

Das kommt darauf an, was Sie vorhaben… Die Frage ist etwa so, als würde man fragen, welches Auto kann ich kaufen .-)

Wenn ich mit der Kamera vorwiegend Landschaften fotografieren möchte und ab und zu mal ein paar Nachtaufnahmen machen möchte.

Eher die D7200 von Nikon oder die Sony A7?

Vom Sensor die Sony, von der Bedienung und den Objektiven die Nikon

Ich versteh das hier wegen RAW nicht: „Es ist außerdem essentiell wichtig, die Bilder im RAW-Format zu schießen. Das RAW-Format enthält wesentlich mehr Bildinformationen als das stark komprimierte JPG-Format.“ Was für Bildinfos?

Bilder, die auf der Kamera im JPG-Format gespeichert werden, sind stark komprimiert – hier sind also wichtige Bildinfos für immer verschwunden. Im RAW-Format werden die Bilder nicht komprimiert. Das hat zur Folge, dass du bei der Postproduktion in Lightroom etwa Tiefen problemlos aufhellen kannst oder Lichter abdunkeln kannst. Das alles geht mit einem Bild im JPG-Format nur noch sehr bedingt.

Welche Kamera wird unter Regel 9 genutzt?

Hallo, die Kamera ist hier völlig nebensächlich, solange das Objektiv zu wechseln ist.

Um so ein Foto zu zaubern, benötigst du lediglich ein Ultraweitwinkelobjektiv, Filter und ein wenig Erfahrung :-)

Da haben Sie Recht :)

Was halten sie von der Nikon D7200? Kann man solche grandiosen Bilder mit dieser auch machen?

Aber natürlich, mit dem richtigen Objektiv und ordentlichen Filtern ist das kein Problem

Ganz tolle Seite mit äußerst wertvollen Tipps und unglaublich beeindruckenden Fotos. Vielen Dank!

Besten Dank für deinen netten Kommentar Lars :-)